Верховный Суд Республики Саха (Якутия)

26 августа (8 сентября) 1917 г. под председательством областного комиссара В.Н. Соловьева состоялось межведомственное совещание представителей Якутского окружного суда, городской власти и организаций о реформе местного суда. На совещании присутствовали: и.о. председателя окружного суда Д.И. Поволоцкий, и.о. товарища прокурора А.А. Корякин, мировой судья Н.М. Полицинский, помощник пристава поверенного Г.В. Ксенофонтов, частный поверенный А.Г. Кокшарский, городской голова Н.И. Эверестов, заведующий Якутским областным управлением Краснов, член Якутской городской управы Р.И. Оросин, инспектор народных училищ В.В. Попов, медик М.Н. Сабунаев, А.В. Давыдов, и.д. комиссара Якутского округа А.Д. Широких и В.В. Никифоров. Открывая заседание, и.о. председателя окружного суда Д.И. Поволоцкий отметил, что революция упразднила старый строй со всеми его учреждениями, провозгласив принципы равноправия граждан России. В связи с этим закон «Положение об инородцах», которым руководствовалась область в своей общественно-правовой жизни, потерял всякое значение и фактически является упраздненным, но ничем еще не заменен. Поэтому существует в жизни области большой хаос по судебной части. Последняя входила раньше в состав учреждений, имевших административно-полицейские функции. Теперь по передаче этих функций специальным учреждениям судебная часть осталась в неопределенном положении, которое отражается, несомненно, вредно.

С докладом о местном суде выступил В.В. Никифоров, он отметил, что вследствие революции прежние власти упразднены, вместо них возникли новые учреждения. Прежде по «Положению об инородцах», созданному еще в 1822 г., судебные функции относились административными учреждениями. Теперь в правовом государстве необходимо обособление властей, причем в виду того, что руководство тюрьмами, указанными в «Положении об инородцах», оставило бы судебные органы в старом непривлекательном виде, необходимо новым органам судебной власти организоваться и действовать в духе судебных уставов 1864 г.. Современный быт инородцев, получивших право на земское самоуправление, далеко перерос те правовые нормы, которые легли основой «Положения об инородцах». Докладчик указывает, что декретом Временного правительства от 21 марта отменены все ограничения в правах некоторых граждан, обусловленные принадлежностью их тому или другому вероисповеданию той или иной национальности. Поэтому и «Положение об инородцах», как ограничительный закон, должно быть признано уничтоженным. Далее докладчик останавливается на беспредельности и хаотичности прав и обязанностей инородческих судов и находит необходимым строгое разграничение компетенций каждого судебного органа . Для выработки проекта положения о местном суде в Якутской области совещание избрало комиссию из следующих граждан: Наума Михайловича Полицинского , Василия Васильевича Никифорова и Гавриила Васильевича Ксенофонтова. После Октябрьской революции новая власть упразднила старый государственный аппарат и приступила к созданию революционных органов борьбы с контрреволюцией и новых судебно-следственных учреждений. В целях внесения единообразия в систему советских судебных и следственных учреждений Советом Народных Комиссаров 22 ноября 1917 г. был принят первый законодательный акт о советском суде – Декрет №1, который упразднял прежние судебные установления. Судьям и заседателям предписывалось руководствоваться революционной совестью и революционным правосознанием. До принятия акта формирование судебных органов было стихийным, у многих были разные названия и полномочия. Декрет определил «Упразднить доныне существовавшие институты судебных следователей, прокурорского надзора, а равно и институты присяжной и частной адвокатуры». Впредь до преобразования всего порядка судопроизводства предварительное следствие по уголовным делам возлагается на местных судей единолично, причем постановления их о личном задержании и о предании суду должны быть подтверждены постановлением всего местного суда. В роли же обвинителей и защитников, допускаемых и в стадии предварительного следствия, а по гражданским делам - поверенными, допускаются все неопороченные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими правами.

Взамен упраздненных образовывались новые. Существовавший в дореволюционных судах принцип несменяемости судей упразднялся. Новые суды создавались и действовали на основе выборности и участия народа в отправлении правосудия. Декрет ликвидировал существовавшие институты судебных следователей, прокурорского надзора, также и институты присяжной и частной адвокатуры. Впредь до преобразования всего порядка судопроизводства предварительное следствие по уголовным делам возлагалось на местных судей единолично. Обвинителями и защитниками, участвовавшими в стадии предварительного следствия, а по гражданским делам – поверенными, допускались «все не опороченные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими правами». «Для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих лиц...» учреждались рабочие и крестьянские революционные трибуналы в составе одного председателя и шести заседателей, которые избирались губернскими или городскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Для ведения по этим делам предварительного следствия при тех же Советах образуются особые следственные комиссии. 7 марта 1918 года появился Декрет о суде №2 предусматривающий: создание окружных судов для рассмотрения дел, превышающих подсудность местного суда (здесь местные суды впервые официально были названы местными народными судами); учреждение областных народных судов в качестве кассационной инстанции для окружных судов и Верховного судебного контроля в Москве. Окружные суды того времени отдаленно напоминали суды присяжных. В их состав входил судья и 12 народных заседателей. Коллегия заседателей фактически контролировала деятельность суда, судья лишь исполнял роль юридического советника без права решающего голоса. Вновь созданные окружные суды просуществовали с марта по ноябрь 1918 года. Затем они был упразднены.

Предусматривалось создание окружных судов как судов первой инстанции для рассмотрения уголовных и гражданских дел, не отнесенных к подсудности местных судов. Окончательно отменялся апелляционный порядок рассмотрения дел. В качестве кассационной инстанции для окружных судов вводился институт областных народных судов. В целях достижения единообразия кассационной практики, учреждается в столице верховный судебный контроль. В состав его входят представители областных народных судов по избранию этих судов на срок не свыше 1 года с правом отзыва и переизбрания. Окружные народные суды, члены которых избираются по округам местными Советами Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов. В судах всех инстанций допускается судоговорение на всех местных языках. Установление правил о том, на каком языке или языках происходят судоговорение и судопроизводство, предоставляется судам совместно с Советами Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов. Предварительное расследование по делам производили следственные комиссии из трех человек, избираемых Советами. При Советах же создавалась коллегия правозаступников, осуществлявших как общественное обвинение, так и защиту. Декрет отказался от обвинения и защиты на общегражданских началах. Предусмотренное Декретом о суде № 1 право выступлений присутствующих на судебном заседании граждан было ограничено до минимума: по одному на стороне обвинения и защиты. Рассмотрение дел в окружных судах проходило исключительно коллегиально. Гражданские дела рассматривались в составе трех постоянных судей и четырех народных заседателей, уголовные - в составе одного председательствующего, двенадцати очередных заседателей и двух запасных. Декрет определил полномочия народных заседателей, дав им право участвовать в судебном следствии и решать вопросы, относящиеся как к факту установления преступления, так и к мере наказания. Также Декрет № 2 немного сузил категорию «неопороченных граждан», которые могут работать в суде: «При Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов создается коллегия лиц, посвящающих себя правозаступничеству, как в форме общественного обвинения, так и общественной защиты». В эти коллегии вступают лица, избираемые и отзываемые Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Только эти лица имеют право выступать в судах за плату». 20 июля 1918 г. был принят Советом народных комиссаров РСФСР Декрет о суде № 3, который разграничил подведомственность дел между местными народными судами, окружными судами и революционными трибуналами. Все уголовные дела (за исключением дел о посягательствах на человеческую жизнь, изнасиловании, разбое и бандитизме, подделке денежных знаков, взяточничестве и спекуляции) были отнесены к подведомственности местных судов. При этом дела о взяточничестве и спекуляции одновременно изымались из ведения трибуналов. Местные суды могли налагать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, «руководствуясь декретами Рабочего и Крестьянского Правительства и социалистической совестью». Гражданские дела при цене иска до 10 тыс. руб. также были подведомственны местным судам. Допускалась кассация решений и приговоров местных судов, «по коим присуждено взыскание свыше 500 рублей или лишение свободы свыше 7 дней»; кассационной инстанцией объявлялись Советы местных судей. Рассмотрение гражданских дел в окружных судах должно было осуществляться в составе одного судьи и четырёх заседателей. Вместо Высшего судебного контроля, предусмотренного Декретом № 2, планировалось образовать Кассационный суд в Москве как кассационную инстанцию в отношении окружных судов. Формирование этого суда должно было осуществляться Всероссийским центральным исполнительным комитетом.

В июле 1918 г. начинается ликвидация окружных судов. Решение исполкома Якутского Совета рабочих и красноармейских депутатов от 8 июля 1918 г. открывает возможность создания в Якутии военно-революционных судов. Приказом Якутского Военревштаба от 24 декабря 1919 г. было ликвидировано областное управление, закрыты окружной суд, канцелярия прокурора, камеры мировых судей и судебных следователей. Судебные органы начали создаваться с июля 1920 г., когда при Якутском ревкоме был открыт отдел юстиции, руководивший всей судебной системой республики. В первую очередь подотдел Судебного надзора приступил к организации Нарсуда и Ревтрибунала. 15 июля 1920 г. им был разработан план организации нарсуда и следственных участков. Этим планом было намечено открытие 19 участков народных судов и 7 следственных участков, кроме того, на всю губернию было учреждено 8 должностей запасных народных судей, на которых возлагалось проведение в жизнь декрета об отделении церкви от государства. Первым органом судебного надзора и кассационного был Якутский губернский Совет народных судей, образованный в сентябре 1920 г. постановлением Центрального исполнительного комитета Якутской АССР (далее ЯЦИК). Якутский губернский Совет народных судей состоял из Президиума и 3 отделов: общего, уголовного и гражданского. Председатель и члены Совета назначались ЯЦИК. Совет народных судей осуществлял судебный надзор, инструктирование и контроль за работой народных судов. В таких условиях при организации нарсудов в Якутии Губернский отдел юстиции отступал от принятой техники организации нарсудов в Советской России, стремился к развитию гибкой организации судебно-следственного аппарата, отвечающего национальным, бытовым и территориальным особенностям. Этим же принципом он руководствовался и при привлечении населения к отнесению обязанностей народных заседателей. Окончательно организация народных судов в губернии была закончена в ноябре 1920 г. При этом в её основу был положен декрет №1 1917 г. «О местном суде», в то время как в центральной России уже более года действовало «Положение о нарсуде» от 30 ноября 1918 г.

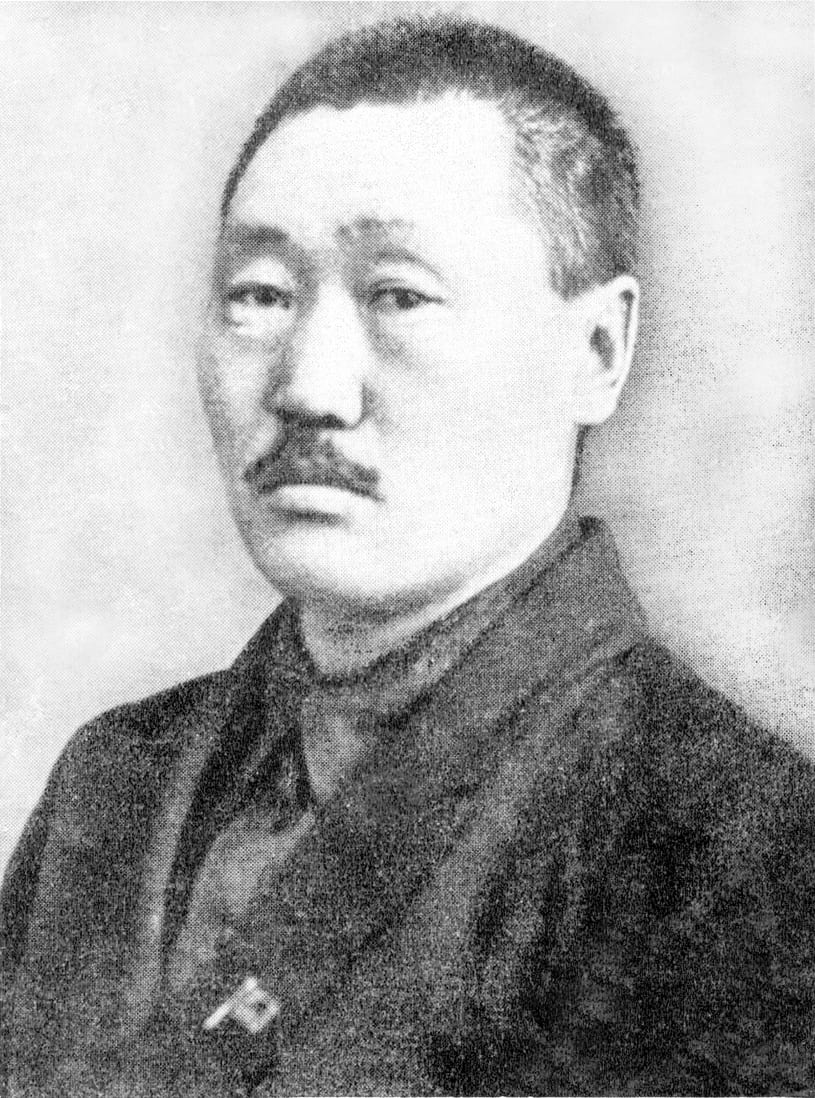

Одновременно с Нарсудом был создан и Якутский губернский ревтрибунал, который начал свою деятельность с августа 1920 г. в целях объединения деятельности по борьбе с преступными деяниями, направленными против рабоче-крестьянской власти. Ведению ревтрибунала подлежали дела: - о контрреволюционных деяниях; - о крупных спекуляциях товарами и предметами, взятыми на учет; - о серьезных должностных преступлениях лиц, обвиняемых в хищениях, подлогах, неправильной выдаче нарядов и участии в спекуляции взяточничестве; - явной дискредитации Советской власти; - о дезертирах и их укрывателях. После издания декрета ВЦИК «Об объединении ревтрибуналов» Якутский губернский ревтрибунал подчинился Якутскому губотделу юстиции и наркомату юстиции РСФСР. Одним из судей в новообразованном учреждении стал Алексей Дмитриевич Широких, уроженец Хахсытского наслега Западно-Кангаласского улуса, который уже через несколько лет возглавит Главный суд Якутской АССР, ставшего предшественником Верховного суда Республики Саха (Якутия).

С образованием Якутской Автономной Советской Социалистической Республики и реорганизацией губернского отдела юстиции в 1922 г. началась подготовительная работа по организации Главного суда Якутской АССР, но в связи с контрреволюционными выступлениями на местах эта работа была приостановлена и вновь возобновлена только в 1924 г. В течение всего 1923 г. Наркомат юстиции Якутской АССР работал по реформированию судебной системы. В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) имеется обширный доклад наркома юстиции А.Д. Широких «О мерах улучшения судебного дела и о возможности создания особого института судебных органов на местах, кроме существующего Института нарсудов, об изучении обычного права якутов и о судах бродячих племен», подготовленный ко II –му Всеякутскому съезду Советов. В нем он подчеркивает важность продолжения укрепления единой судебной системы, учитывая при этом те особенности Якутии, что не присущи центральным областям РСФСР - социокультурные и географические. Он предлагает рассмотрение некоторых вопросов, главным образом о передаче имущественных вопросов в ведение родовых советов, но при этом по остальным вопросам, как пишет А.Д. Широких, «суд должен быть единым». Из Постановления ЯЦИК от 18 апреля 1923 г. «Немедленно приступить к проведению в жизнь положения о судоустройстве на территории Якутской АССР. Проект Наркомата юстиции о судебной реформе в Якутской АССР утвердить, предложив Президиуму ЯЦИК войти с ходатайством перед ВЦИК об изменениях положения о судоустройстве по местным условиям, причем, ввиду несоответствия социального состава населения Якутии приводимому положением о судоустройстве принципу комплектования народных заседателей, главным образом, из числа рабочих, признать возможным замещение должностей народных заседателей всеми трудящимися Якутии, пользующимися активным и пассивным избирательными правами. Председатель ЯЦИК Ойунский». Резолюция по докладу Наркомюста о реформе судебных органов Якутской АССР от 12 декабря 1923 г. II Всеякутский съезд Советов, выслушав доклад наркомата юстиции о положении судебного дела на местах и по вопросам о возможности создания другого института суда, кроме существующего единого народного суда, также о передаче некоторых дел кочевых и охотничьих племен в ведение их родовых властей, постановляет: 1. Констатировать, что народные суды не обслуживают в полной мере нужды населения в правосудии, и что это происходит вследствие недостаточности количества нарсудов в Якутской АССР, плохой материальной обеспеченности работников судорганов, обширности территории судучастков, полного закрытия судорганов по всей Якутской АССР во время повстанчества и частичного в некоторых районах во время пепеляевской авантюры, вызвавшего завал дел, а также вследствие недостатка кадровых лиц, подготовленных к несению обязанностей нарсудьи. 2. Считать необходимым и обязательным к проведению в жизнь в целях улучшения судебного дела и приближения судов к населению увеличение количества нарсудов, улучшение материального положения судработников и улучшение качественного состава последних путем подготовки на курсах и привлечения судработников из других учреждений. 3. Признать, что среди основного населения Якутской АССР – якутов должен функционировать единый народный суд и необходимости в организации другого типа суда нет, так как при проведении вышеуказанных мероприятий единый народный суд вполне выполнит возложенные на него задачи по обслуживанию населения. 4. Признать, что ввиду особого образа жизни и культурной отсталости охотничьих и кочевых племен введение среди них института народного суда преждевременно и предоставление властям судебных функций, а также прав и обязанностей по производству дознания и наложения административных взысканий считать нецелесообразным. Определение пределов ведомства родовых властей указанных племен судебными органами, а также порядка производства таковых, предложить выполнить Президиуму ЯЦИК. 5. В целях ознакомления широких слоев якутского населения с советским творчеством революционной законности признать желательным по мере сил и имеющихся возможностей перевод на якутский язык основных кодексов РСФСР. 6. Признать необходимым проведение в ближайшее время судебной реформы в Якутской АССР. Согласно решениям Президиума СНК Якутской АССР от 19 декабря 1923 г. и пленума СНК Якутской АССР от 21 декабря 1923 г. судебно-следственные органы Якутской АССР приступили к организации Главсуда.

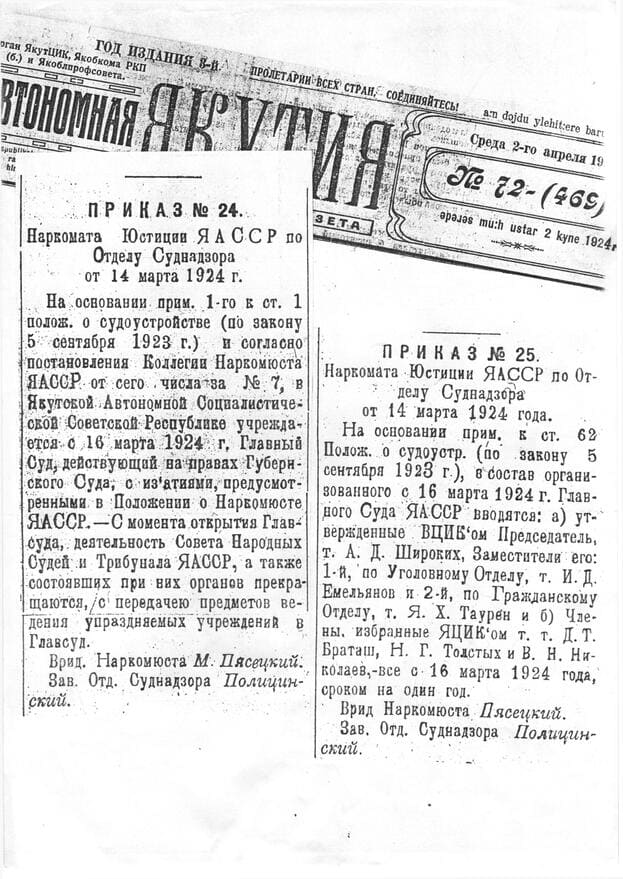

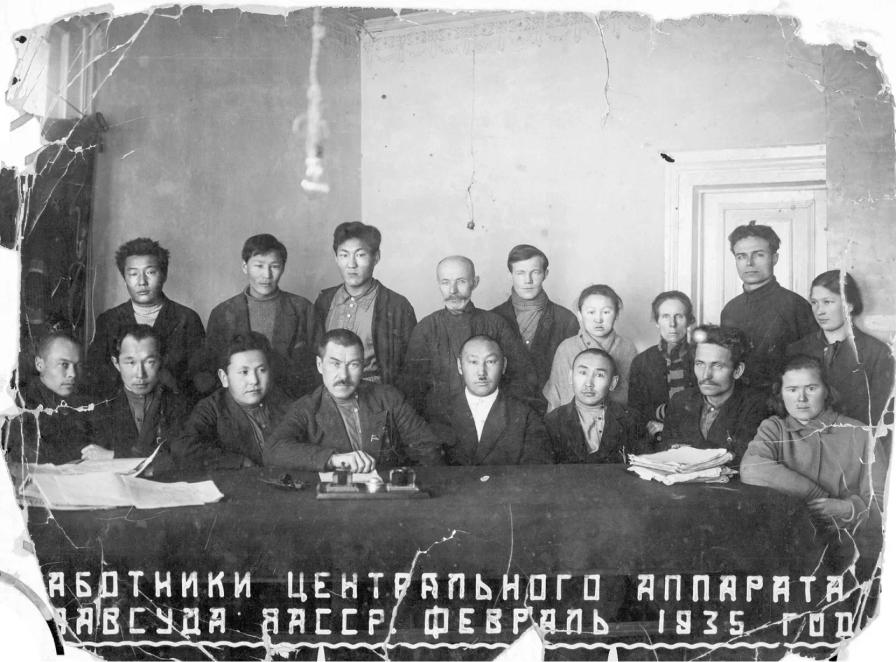

Итогом трехлетней работы А.Д. Широких в системе судебных органов и во главе Наркомата юстиции молодой автономной республики можно считать решение 16 марта 1924 г. об упразднении Якутского ревтрибунала и Совета народного суда. Еще 19 декабря 1923 г. на пленуме СНК Якутской АССР было принято решение приступить к организации Главного суда Якутской АССР, правопреемником которого ныне является Верховный суд Республики Саха (Якутия). На заседании коллегии Наркомата Юстиции Якутской АССР по Отделу Суднадзора был рассмотрен вопрос о судебной реформе в Якутской АССР. Приказом № 24 от 14 марта 1924 г. Наркомата юстиции Якутской АССР с 16 марта 1924 г. учрежден Главный суд, действующий на правах Губернского суда. Приказом № 26 от 14 марта 1924 г. в виду упразднения Ревтрибунала и Совнарсуда Якутской АССР технический персонал ведомств передан в распоряжение Главсуда. Официально приступил к выполнению своих функций Главный суд Якутской АССР 16 марта 1924 г., а его первым председателем с 17 марта 1924 г. стал нарком юстиции А.Д. Широких. Заместителями назначены: – по уголовному отделу: И.Д. Емельянов; – по гражданскому отделу: Я.Х. Таурен. Оба заместителя Широких ранее работали в Ревтрибунале: Емельянов – председателем, Таурен – его заместителем. Кроме председателя и его заместителей в состав суда вошли следующие члены суда: Д.Т. Браташ, Н.Г. Толстых, В.Г. Николаев и Ксенофонтов. Также были запасные члены: Киккас, Пономарев, Большаков, Кузьмин и Алексеев. Главсуд принял делопроизводство Трибунала и Совнарсуда Якутской АССР и дела нарсудов, которые по подсудности относились к Главсуду. Только что образованный Главный суд Якутской АССР состоял из девяти человек, которые по своему социальному статусу делились следующим образом: – членов рабоче-крестьянской партии – четверо, – по национальности якутов – шестеро, – по социальному происхождению один рабочий, двое крестьян, шесть служащих, один человек с высшим образованием, трое – со средним и пятеро – с низшим.

Отделения Главного суда Якутской АССР делились на судебные и кассационные отделы. Пленум действовал в составе всех членов Главного суда и возглавлялся президиумом (в составе председателя Главсуда и двух его заместителей). Заседания теперь стали проводиться в присутствии народных заседателей. Помимо прямой судебной работы Главсуд в лице Пленума был занят работой юридического характера, т. е. разрешением вопросов, связанных с толкованием законов и нарушениями. Постановлением ЯЦИК от 9 июля 1925 г. утвержден новый состав Главсуда ЯАССР в его штат входили председатель – А.Д. Широких, первый заместитель председателя Р.И. Кардашевский (он же заведующий Уголовным отделом), второй заместитель – В.Г. Николаев (он же заведующий Гражданским отделом), члены – Сокольников, Припузов, Васильев, Фаткулов и Ксенофонтов. Этим же постановлением Народному комиссариату юстиции ЯАССР поручено выдвинуть кандидатуры для двух остальных членов Главсуда, с обязательным выставлением кандидатуры женщины якутки в члены Главсуда . 3 августа 1925 г. дополнительно членом Главсуда ЯАССР избрана Анфиса Михайловна Кокшарская. Председатель Главного суда Якутской АССР А.Д. Широких в докладе об основных итогах работы за период с 1 апреля 1924 г. по 1 апреля 1926 г. отмечал, что согласно закону о судоустройстве в РСФСР, принятому IV сессией ВЦИК IX созыва «Единая системы судебных учреждений» была проведена в жизнь в 1923 г. по всей федерации. Между тем, в республике, в силу местных специфических условий, судебная реформа была проведена лишь в 1924 г.: первое назначение состава Главсуда состоялось 14 марта, но ввиду отсутствия на тот момент в гор. Якутске состава бывшего ревтрибунала, вошедшего в новый суд, а также ввиду отсутствия списка народных заседателей. Главный суд фактически стал функционировать лишь с 1 апреля 1924 г., несмотря на «Положение о судоустройстве», Главный суд не обладал достаточными функциями и правами судебного администрирования (управления). Согласно постановлению ЯЦИК от 10 мая 1926 г. приказом НКЮ Якутской АССР от 29 мая 1926 г. отдел судебного надзора НКЮ Якутской АССР был передан Главсуду, с отнесением к последнему функций организации судебных учреждений и следственных органов, нотариата и судебных исполнителей. 23 марта 1925 г. II сессия Якутского ЦИК II созыва приняла постановление о введении в действие Конституции - основного закона Якутской АССР. Конституция специально не предусматривала положения о суде и прокуратуре.

Главный суд Якутской АССР состоял из Президиума, административно-инструкторского отдела и двух коллегий: гражданской и уголовной. Президиум суда состоял из председателя и его заместителей. 17 февраля 1926 г. постановлением ЯЦИК переизбран на годичный срок новый состав Главсуда ЯАССР: председатель А.Д.Широких, первым заместителем председателя по уголовному отделу назначен П.П. Павлов, вторым заместителем председателя по гражданскому отделу – В.Г. Николаев. Продлены на годичный срок полномочия членам Главсуда ЯАССР – К.А. Сокольникову, С.Ф. Ксенофонтову, А.М. Кокшарской, В.Н. Припузову, Н.В. Васильеву, Н.Г. Фаткулову . Постановлением Якутского Центрального Исполнительного Комитета от 11 мая 1927 г. был переизбран состав Главсуда ЯАССР, председателем назначен Ф.Е. Кузьмин, заместителями председателя К.А.Сокольников (по уголовной коллегии) и В.Г. Николаев (по гражданской коллегии). Членами Главсуда А.М. Кокшарская, С.Ф. Ксенофонтов, Ф.Ф. Корнилова, П.Н. Кривогорницын . Кандидатуры председателя и его заместителей вносились через Верховный Суд РСФСР на утверждение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. В этот период в судебных органах республики работали преимущественно практики, за плечами которых было несколько классов сельской школы, приходское училище или краткосрочные курсы для учителей начальных школ. Главный суд Якутской АССР подчинялся Верховному суду РСФСР и НКЮ РСФСР, от которых исходили директивы и циркулярные указания.

Главсуд ЯАССР на территории Якутской республики являлся, согласно УПК, второй инстанцией и по делам контрреволюционным, крупным организованным хищениям, а также в отношении привлекавшихся по должности - судом первой инстанции с последующей кассацией в Верховный суд РСФСР.

Главсуд имел следующую структуру:

- судебно-кассационную по промышленным районам: нарсуды г. Якутска, Алдана, Тимптона, Томмота, Ленского и Учура.

- судебно-кассационная коллегия по сельскохозяйственным и Северным районам, куда входили районы республики. Эти судебно-кассационные коллегии рассматривали все поступающие от народных судов кассационные и судебные дела, независимо от гражданского и уголовного производства по территориальному признаку.

- специальная коллегия, образованная, согласно постановлению правительства Союза от 10 июля 1934 года, которая рассматривала исключительно уголовные дела в порядке суда первой инстанции по контрреволюционным преступлениям, по крупным хищениям бандитизму и др. государственным преступлениям, расследование которых было проведено органами НКВД, по шпионажу, диверсиям.

Главсуд подчинялся Верховному суду РСФСР и Народному комиссариату юстиции РСФСР, от которых исходили директивы и циркулярные указания.

Главсуд и народные суды кроме своих прямых обязанностей занимались также осмотром состояния совхозов, колхозов, кулацких хозяйств и т.д.; хранением сельскохозяйственных машин, содержанием скота, рабочих машин, питанием рабочих, уборкой урожая, следили за выполнением коллективных договоров, обязательно присутствовали на общих собраниях служащих и рабочих совхозов и колхозов. И обязательно два раза в год составляли отчет о проделанной работе в Наркомат юстиции ЯАССР и РСФСР.

«Протоколом № 17 Заседания Коллегии НКЮ от 19 декабря 1932 года, в присутствии Наркома юстиции-Кочнева, председателя Верховного суда Припузова, начальника оргинстра Митрофанова, начальника УИТУ-Шевчук были организованы курсы якутизации при коллективе НКЮ и Главсуда. Было решено также организовать курсы якутизации и при коллективе работников центрального аппарата. Прохождение курсов было обязательным, независимо от занимаемой должности, кроме специалистов, работающих по договору и по путевке ЦК ВКП(б), и персонально обязывало также ликвидировать якутскую безграмотность председателю Главсуда Припузову А.М. и всему составу суда. Расходы по организации курса якутизации принял наркомюст. Преподавателем был назначен Потапов, который вел строгий учет посещаемости курсов, в случаях не посещаемости занятий без уважительных причин докладывал руководителю учреждения, для принятия соответствующих мер».

Также в 1932 году Главсудом и прокуратурой был организован межкраевой юридический курс.

В 1937 году Главный суд был переименован в Верховный суд ЯАССР, Президиум и Пленум были упразднены. Продолжали действовать коллегии по уголовным и гражданским делам, которые стали одновременно и судебными, и кассационными. Функции судебного управления целиком сосредоточились в наркомате юстиции ЯАССР.

Работа Главного суда в 1930-х годах протекала в неблагоприятных условиях: очень много было работников народных судов, членов Главсуда с низшим образованием. Были работники с 3-4 летним стажем и ниже. Очень много работников увольняли по чистке Госаппарата.

С обострением классовой борьбы отмечалось значительное повышение репрессий и назначение жестких мер социальной защиты в виде лишения свободы на довольно большие сроки.

Отмечали также главным недостатком в работе народных судов и Главсуда неточное выявление классовой принадлежности подсудимых. Нередко суды смешивали середняка с кулаком. Кулакам нассельсоветами давались твердые задания: по посеву, парованию, расчистке, перевозке грузов, уборке сена, хлеба, заготовке сена, дров и т.д. Без учета реальной возможности их выполнения. Например: «Кулаки Мальгажарского наслега Олекминского района Габышевы Прокопий, Семен, обвинялись по ч.3 ст.61: хлебзаготовку, дровзаготовку выполнили на все 100%, но зато не выполнили маслозаготовку в виду явного несоответствия данного задания с их возможностями, т.к. они имели по одной дойной корове при пяти детях, питающихся молоком, но, несмотря на это нассоветом им было дано задание заготовить по 8 килограмм масла» и т.д.

Сплошь и рядом Главсудом и нассоветами допускалась одна грубая ошибка. За невыполнение или отказ кулаками выполнять твердые задания, повинности и производство работ штрафовали до десятикратного размера и в то же время возбуждали уголовные дела. Это двойное наказание. Так, кулака Амгинского селения Карманова Н.Т. сельсовет за невыполнение задания по посеву оштрафовал в пятикратном размере и в тоже время путем посылки копии того же протокола, по которому он был оштрафован возбудили уголовное дело, а Главсуд принял это дело к своему производству. Решением от 11 мая 1931 года приговорил к двум годам лишения свободы и после отбытия наказания - высылкой из пределов Амгинского района на 5 лет и лишением земнадела на 6 лет.

В практике Главсуда встречались также случаи, когда приговаривали дряхлых стариков и старух к лишению свободы с немедленным водворением в домзаки. Например: Кулака Черепанова Т.П., 80 лет, за недоставку 900 метров строевого леса и пушзаготовку приговорили к заключению с конфискацией имущества.

Основное звено судебной системы народные судьи по своему общему образованию в большей степени /85,3%/ не были подготовлены. Многие судебные работники-якуты, плохо владели русской грамотой, были почти малограмотны. Были судьи, прошедшие обучение в объеме только двух-трех лет, да и то только на якутском языке.

Было незначительное число лиц, имеющих специальную подготовку. Из всего состава судей - 34 человека - только семь человек, из которых один имел высшее образование, шесть человек окончили подготовительные курсы в Иркутске, остальные 27 человек прошли местные двух и шестимесячные юридические курсы. Квалификация работников была на низком уровне, что подтверждалось их работой.

Стаж работы в судебных органах. Из всего состава судей - 47,3 % имели стаж до 2-х лет, что объяснялось большой текучестью работников этой категории, из-за недостатка материального обеспечения. Судьи получали 275 рублей в месяц, тогда как начальник районного отдела милиции - 600 рублей и больше. Председатель и заместитель председателя получали 450 рублей в месяц, тогда как военный прокурор получал-1100 рублей.

Камеры судов далеко не соответствовали своему назначению. Ни в одном участке по республике не было совещательной комнаты. Судьи совещались при вынесении приговоров и решений в присутствии секретаря и даже посторонних.

Главный суд со своим аппаратом занимал бывший частный дом, не приспособленный для суда.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 8 декабря 1936 года был упразднен специальный воднотранспортный суд Ленского речного бассейна, и все дела были переданы в подсудность Верховного Суда, что значительно увеличило объем работы как суда первой инстанции.

В соответствии с нормами советской Конституции 9 марта 1937 г. на Чрезвычайном Всеякутском съезде Советов была принята новая, третья Конституция Якутской АССР, которая закрепила новое государственное устройство республики, установила систему ее органов государственной власти и управления, определила принципы их организации и деятельности, основные права и обязанности граждане республики.

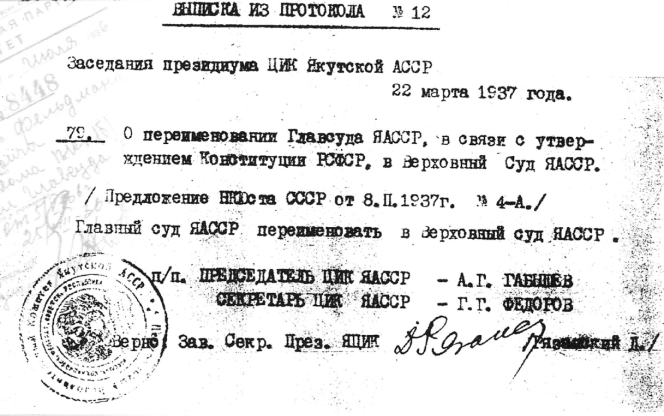

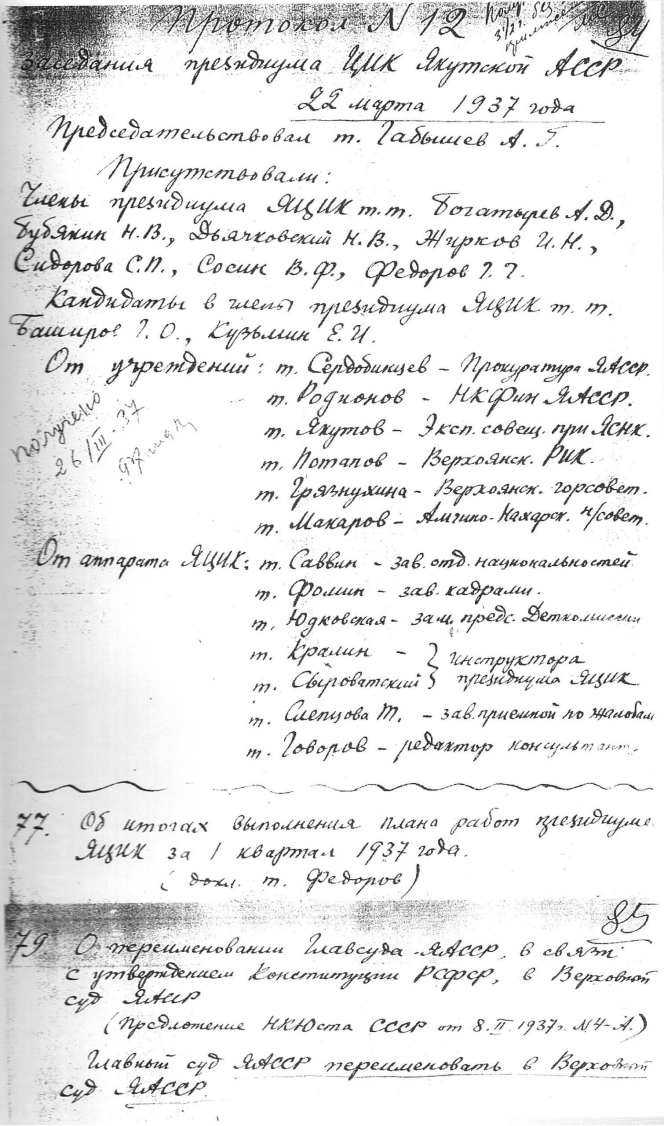

На заседании президиума ЦИК Якутской АССР от 22 марта 1937 г. в связи с утверждением Конституции РСФСР Главный суд Якутской АССР был переименован в Верховный Суд Якутской АССР, в точном соответствии с Конституцией Якутской АССР. Впервые, высший орган республиканской судебной власти был зафиксирован в конституциях разных уровней (СССР, РСФСР) как Верховный Суд Якутской АССР.

По данной Конституции Верховный Совет Якутской АССР признавался единственным законодательным органом, высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти являлся Совнарком, высшим судебным органом – Верховный суд Якутской АССР.

В состав Верховного суда Якутской АССРР были избраны 11 человек: председатель, его заместителя и 9 членов суда, также имелись 2 вакансии – заместитель председателя суда и председатель спец.коллегии. В соответствии с Законом о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик Президиум суда был упразднен, работа по надзору возлагалась на одного из заместителей председателя. Продолжали действовать коллегии по уголовным и гражданским делам, которые стали одновременно судебными и кассационными. Функции судебного управления целиком сосредоточились в наркомате юстиции Якутской АССР.

В главе VII Конституции законодательно были выражены важнейшие изменения, касающиеся органов суда и прокуратуры. Якутская АССР имеет свой Верховный суд, который избирается Верховным советом сроком на 5 лет и является высшим судебным органом, осуществляющим надзор за судебной деятельностью всех судебных органов республики. Был принят закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик, по которому суд и прокуратура вышли из ведения Наркомата юстиции Якутской АССР и заняли особое место в системе органов государственной власти. Президиум и Пленум были упразднены. Народные суды избирались гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании сроком на три года. Высший надзор за точным исполнением законов на территории Якутской АССР осуществляется как прокурором СССР непосредственно, так и через прокурора РСФСР и Якутской АССР. Продолжали действовать коллегии по гражданским и уголовным делам, которые стали одновременно и кассационными, и надзорными. Основной задачей Верховного суда Якутской АССР стала проверка законности и обоснованности приговоров и решений народных судов. Верховный суд помимо непосредственной судебной работы осуществлял еще функцию органа руководства и судебного управления. С организацией Наркомата юстиции Якутской АССР в марте 1937 г. и принятием положения о наркоме юстиции Якутской АССР в августе 1937 г. он взял на себя также функции судебно-организационного управления, инструктирования судебных учреждений республики, решения вопросов информации, судебной статистики, структуры, сети, штатов, руководство работой нотариата, коллегии защитников, судебных исполнителей, общественных судов, учета кадров и другое.

К 1939 г. в штате Верховного суда Якутской АССР числилось 33 человека из них 1 председатель суда, 2 заместителя председателя Верховного суда, 7 членов судебной коллегии по уголовным делам, 2 члена судебной коллегии по гражданским делам, переводчик, судебный исполнитель, бухгалтер, 2 машинистки, 5 секретарей судебного заседания, 2 секретаря коллегии, зав. секретариатом, зав.архивом, зав.экспедицией, комендант суда, 2 вахтера, уборщица, курьер и шофер.

За 1940 г. через Верховный суд прошло 89 дел или 107 человек. Из них в отношении 76 человек приговоры отставлены без изменения, отменено со стадии предварительного следствия в отношении 12 человек, на стадии судебного следствия в отношении 2 лиц и в отношении 17 лиц отменены с прекращением дел. За пять месяцев 1941 года в Верховный суд поступило 34 дела в отношении 40 человек, оставлено в силе в отношении 25 человек, отменено со стадии предварительного следствия в отношении 4 человек, на стадии судебного следствия в отношении 4 человек и в отношении 7 лиц отменены с прекращением дел.

Председатель Верховного суда Якутской АССР Г.Е. Коврижных отмечал, карательную политику отдельных судов, так в Орджоникидзевском районе отдельные колхозники подвергались к незаконному привлечению уголовной ответственности, из Нарсуда этого района поступило 18 дел или 20,2% всех проходивших дел по Верховному суду.

Так, колхозник Кельенев Нарсудом 1 участка Орджоникидзевского района (судья Докторова), осужден по ч.1 ст. 79 (3) УК РСФСР к 1 году исправительно-трудовым работам с отбыванием в системе БИР (бюро исправительных трудовых работ), якобы он забил одного конного молодняка, но УКК Верховного суда в составе Сафьянникова, Иоффе и Барашкова приговор отменила, дело производством было прекращено. В действиях Кельенева не было установлен уголовно-наказуемое деяние, он поймал неприученного к веревке молодняка, которое получило увечье, это обстоятельство было подтверждено свидетелями. Колхозник Гаврил Петрович Николаев осужден тем же Нарсудом (судья Докторова) к 1 году исправительно-трудовым работам с отбыванием в колхозе и удержанием 25% от заработка якобы из-за его небрежного отношения пало 2 поросенка. УКК Верховного суда в составе Коврижных, Афонского и Воронцова отменила приговор суда, дело производством прекратила с указанием применить меры воздействия по уставу с/х. артели.

С 1942 по 1945 г.г. главным судебным органом республики руководил Ефим Емельянович Гаршин, который вошел в историю судебной системы Чувашской республики как человек, вынесший оправдательный приговор в отношении Петра Хузангая. В то время суд испытывал большой недостаток в кадрах с высшим юридическим образованием. Заместитель председателя Верховного суда Якутской АССР Иван Платонович Кыхалов вспоминал, что когда он пришел в суд, то в то время лишь председатель Гаршин Е.Е. имел высшее юридическое образование и именно он потребовал от членов суда поступления на учебу, для получения профессионального образования. Во время длительной болезни председателя Верховного суда Якутской АССР Е.Е. Гаршина исполнял его обязанности заместитель - Афанасий Алексеевич Платонов, который после освобождения Гаршина от должности был назначен председателем Верховного суда Якутской АССР и руководил им до 1957 г. После победоносного окончания Великой Отечественной войны происходило постепенное возвращение страны к мирной жизни. После великой Победы в судебную систему пришли фронтовики, которые, несмотря на ранения и увечья, в короткие сроки сумели стать профессионалами. Судебный аппарат уже не должен был, как раньше, работать в чрезвычайных условиях военного времени. Военные трибуналы железнодорожного и водного транспорта были реорганизованы в линейные и окружные суды. По-прежнему, как и в военные годы, материальные условия работы народных судов в стране в послевоенный период были неудовлетворительными. Об этом прямо говорилось в приказе народного комиссара юстиции СССР от 14 июля 1945 г. В приказе подчеркивалось, что многие суды находятся в помещениях, совершенно не пригодных для работы, как по своим размерам, так и по своему состоянию. Помещения требовали ремонта и оборудования необходимым инвентарем. В приказе акцентировалось внимание на проведении необходимых мероприятий. В послевоенный период резко возросли квалификационные требования к работникам суда и прокуратуры. В принятом 5 октября 1946 г. постановлении ЦК ВКП (б) «О расширении и улучшении юридического образования в стране» говорилось о том, что потребность в квалифицированных специалистах юристах с высшим юридическим образованием для работы в органах юстиции, суда и прокуратуры все еще не покрывается ежегодным выпуском юристов. Наряду с этим была поставлена задача: в ближайшие четыре – пять лет председатели и члены областных, краевых судов и Верховных судов союзных республик, народных судов в областных и краевых городах и крупных промышленных центрах должны были иметь или получить высшее юридическое образование. Все остальные народные судьи должны были иметь юридическое образование в объеме средних специальных юридических школ или девятимесячных курсов. Данное решение в то время было очень нужным и своевременным для того времени. Такой документ оказался очень нужным и своевременным для страны, но проблема была в том, что государство остро нуждалось в материальных и финансовых ресурсах, кроме того требовались опытные преподаватели и учителя. Несмотря на все трудности, в Москве и других крупных городах были открыты Высшие и краткосрочные юридические курсы, что позволило изменить в скором времени качественный состав судей. Как же выглядела ситуация в целом по стране на 1 января 1947 г.? Из руководящих и оперативных работников органов юстиции и суда (кроме адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей и секретарей) высшее юридическое образование имели только 15,3 %, среднее юридическое образование – 23,2 %, курсовую подготовку – 40,7 % и не имели никакого юридического образования и подготовки – 20,8 %. Таким образом, 61,5 % от общего количества подлежали либо переподготовке, либо замене. Лица с опытом практической работы, но не имевшие высшего профессионального юридического образования, должны были его получить. В связи с этим в тех городах, где не было университетов или юридических институтов, или, как в Иркутске, в университете, с 1931 г. до 1949 г., не было юридического факультета, работники судов направлялись на учебу во Всесоюзный юридический заочный институт. В ВЮЗИ принимались граждане СССР, имевшие полное среднее образование. Все поступающие в институт, за исключением лиц, окончивших среднюю школу с золотой или серебряной медалью, а также участников Великой Отечественной войны, окончивших школу с аттестатом отличника, сдавали экзамены по русскому языку и литературе, истории народов СССР и географии. Это могли быть граждане РСФСР, пользующиеся избирательным правом и достигшие ко дню выборов 23 лет. Лица, имевшие судимость, не могли быть избраны в народные судьи. Как видим, был установлен возрастной ценз для народных судей и народных заседателей, но образовательный ценз (наличие специального юридического образования) здесь не устанавливался, поскольку его выполнение в тех конкретных условиях было нереально . В послевоенный период в СССР насчитывалось 28 филиалов Всесоюзного юридического заочного института, в том числе она была и в Иркутске на улице Желябова, 6. В разные годы Иркутский филиал Всесоюзного юридического заочного института закончили Н.П. Гузеев, С.А. Петров, А.А. Платонов, И.П. Кыхалов, К.П. Седых, В.Д. Саввинов и многие другие.

В состав Верховного суда Якутской АССР в 1947 году входили: председатель суда, два его заместителя, 6 членов суда, 1 инспектор по спец.делам, главный бухгалтер, зав.секретариатом, 4 секретаря, старшая машинистка, архивариус, комендант, 2 вахтера, уборщица, рассыльная, конюх-возчик, дворник-истопник и экспедитор.

В сентябре 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР было утверждено «Положение о выборах народных судов РСФСР», в котором определялись требования, предъявляемые к народным судьям. Верховный суд Якутской АССР уже не назначался, а избирался Верховным Советом Якутской ACCP на 5 лет. В штатном расписании Верховного суда за 1948 г. числилось 30 человек, из них председатель суда, два 2 заместителя и 8 членов суда и 19 сотрудников аппарата. Восстановление и дальнейшее развитие судов республики в этот период неразрывно связано с деятельностью председателя Верховного суда Якутской АССР А.А. Платонова.

В целях усиления роли местных судебных органов в осуществлении судебного надзора Президиум Верховного Совета СССР 14 августа 1954 г. принял Указ «Об образовании президиумов в составе Верховных судов союзных и автономных республик, краевых, областных судов и судов автономных областей». Устанавливалось, что Президиум Верховного суда автономной республики рассматривает уголовные и гражданские дела в порядке надзора по протестам прокурора и председателя Верховного суда автономной республики на кассационные определения судебных коллегий и на вступившие в законную силу приговоры и решения народных судов. Указом предусматривалось образование президиумов в составе председателя суда, заместителей председателя и двух членов суда. Президиум Верховного суда Якутской АССР был образован в 1954 г. Верховный суд Якутской АССР получил право пересматривать приговоры и решения в порядке судебного надзора в своем Президиуме и имел следующую структуру: Президиум Верховного суда Якутской АССР, уголовная и гражданская коллегии и архив суда.

В мае 1957 г. в связи с упразднением министерства юстиции функции Верховного суда Якутской АССР значительно расширились. В 1957-1960 г.г. в судебной системе произошли очередные изменения, во всех союзных республиках. В Якутской АССР в мае 1957 г. в связи с упразднением Министерства юстиции функции Верховного суда ЯАССР были значительно расширены. Верховный суд Якутской АССР, как высший судебный орган республики и как орган, обладающий функциями Министерства юстиции, в своей работе сочетал судебную деятельность с деятельностью контроля и руководства народными судами и государственными нотариальными конторами. Разрешал многочисленные вопросы организационного и кадрового характера, материального обеспечения подчиненных структур, проводил ревизионные проверки, оказывал помощь в повышении профессионального уровня работников. Выступал также как суд первой инстанции, кассационный орган и напрямую подчинялся Верховному суду РСФСР. Коллектив суда состоял из 21 человека оперативных работников, членов суда и консультантов, в их числе было всего 3 женщины. 18 человек были членами КПСС, а 3 членами ВЛКСМ. По национальному признаку: якутов – 14 человек, русских – 7. Высшее юридическое образование имелось у 18 человек, 2 консультанта и 1 член Верховного суда имели среднее юридическое образование. Начало 60‑х годов было ознаменовано работой по выполнению решений XXI и XXII съездов КПСС в части «борьбы с преступностью и ее окончательном искоренении». Народный суд оставался основным звеном советской судебной системы, так как именно он рассматривал как первая инстанция большинство гражданских и уголовных дел. Судебные органы потеряли свою самостоятельность и напрямую стали зависимыми от партийных органов, хотя такая тенденция наблюдалась и ранее. Конечно, сложившаяся ситуация не принесла пользы работе судебных органов. В 1960 г. Верховный суд Якутской АССР в своей организационной работе большое внимание уделял вопросам подготовки, расстановки и воспитания кадров судебных органов республики. Верховный суд наряду с укомплектованием аппарата суда придавал первостепенное значение укомплектованию народных судов квалифицированными кадрами, имеющими практический опыт судебной работы и обладающими необходимыми организаторскими способностями. Руководство главного судебного органа республики понимало, что районные и городские народные суды являются основным звеном судебной системы, и качество судебной работы во многом зависит от уровня работы народных судов.

27 октября 1960 года Верховный Совет РСФСР принял закон «О судоустройстве РСФСР», в соответствии с которым все участковые народные суды были преобразованы в районные народные суды. Верховному суду Якутской АССР предстояло провести подготовительную работу к проведению очередных выборов народных судов. Теперь народные судьи избирались самими гражданами района или города на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, при тайном голосовании, сроком на 5 лет. Народные заседатели этих судов также избирались на общих собраниях рабочих, служащих и крестьян по месту работы или жительства. Вводились должности председателей районного (городского) суда, что имело большое значение для оперативного разрешения всех текущих вопросов деятельности суда. В докладе о работе Верховного суда Якутской АССР отмечалось, что за последние годы качественный состав кадров судебных работников республики значительно улучшился, так в 1960 г. аппарат суда состоял из 21 человека оперативных работников – это члены суда и консультантов. Из них всего было 3 женщины, членов КПСС - 18 человек, ВЛКСМ – 1, и 2 человека были беспартийные. По национальному признаку: якутов – 13 человек, русских – 8. Более 85% оперативного состава Верховного суда Якутской АССР имели высшее юридическое образование - 18 человек с высшим юридическим образованием, 1 консультант и 2 члена Верховного суда имели среднее юридическое образование. На прошедших в 1960 г. выборах народные районные и городские суды еще больше укрепились юридически подготовленными грамотными кадрами. Из 52 народных судей 19 человек имеют высшее юридическое образование, 33 – среднее юридическое образование, из них 14 человек продолжают обучение в Читинском филиале всесоюзного юридического заочного института и в Иркутском государственном университете.

Большое внимание руководство суда уделяет вопросам повышения квалификации судей и подготовке кадров судебных работников. В порядке изучения судебной практики других областных судов, Верховного суда РСФСР и Министерства юстиции РСФСР на стажировку направлялись члены Верховного суда Якутской АССР и судьи районных и городских судов. В целях повышения юридического образования оперативных работников Верховного суда и народных судей города Якутска при Верховном суде работал постоянно действующий семинар, на котором в 1960 г. обсуждено было 11 докладов на правовые вопросы и по итогам обобщения судебной практики. На оперативном совещании при председателе Верховного суда было заслушано и обсуждено 7 докладов по вопросам обобщения судебной практики и 6 докладов по проектам Законодательства. Для секретарей судебных участков и судебных заседаний народных судов г. Якутска и Верховного суда Якутской АССР в 1959-1960 г.г. проведено 3 занятия по изучению «Инструкции по делопроизводству и процессуальному оформлению судебных документов». Огромное значение в воспитании кадров судебных работников и работников нотариата сыграли проводимые Верховным судом республиканские и кустовые совещания, к работе которых принимали участие не только работники прокуратуры и учреждений МВД, но и руководители районных партийных организаций, начальники штабов, командиры народных добровольных дружин, представители комсомольской общественности и члены товарищеских судов.

Статья 33 основ законодательства о судопроизводстве Союза ССР, союзных и автономных республик обязывала каждого народного судью систематически отчитываться перед избирателями о своей работе и работе народного суда, выступать перед населением с лекциями и докладами на правовые темы. В 1960 г. народные судьи республики выступили с 533 отчетными докладами перед населением, провели 1267 лекций, докладов и бесед, 55 раз выступили в печати и 24 раза по радио. Работники Верховного суда Якутской АССР в 1960 г. выступили среди населения по разъяснению решений партии и правительства и советского законодательства с 97 докладами, лекциями и беседами, в печати было опубликовано 14 статей, также 3 раза выступили на радио. Судебной коллегией Верховного суда Якутской АССР проведено 123 выездных сессии, на которых рассмотрено 82 уголовных и 92 гражданских дел. Проведение судебных процессов на предприятиях, учреждениях, стройках, колхозах, совхозах, в общежитиях и цехах – является одной из важных и действенных форм привлечения общественности к активному участию в борьбе с преступностью. Особенно большой интерес вызывают судебные процессы с участием общественных обвинителей и общественных защитников. Так, в 1960 г. Верховный суд рассмотрел с участием общественных обвинителей 26 дел.

Большую роль в борьбе с преступностью вели народные заседатели. Особенно роль народных заседателей возросла при создании Совета народных заседателей. Так почти во всех крупных районах ЯАССР в 1963 г. были созданы Советы народных заседателей. Советы были разбиты на различные секции: по контролю за условно осужденными, по оказанию помощи товарищеским судам, по пропаганде законов, по исполнению решений суда. Секциями руководили судьи. При суде осуществляли деятельность так называемые товарищеские суды – это выборный общественный орган для предупреждения правонарушений и проступков, наносящих вред обществу, осуществлявший воспитание методом убеждения и общественного воздействия. Товарищеские суды действовали в дополнение к государственным судебным органам и преследовали цель исправления человека силами коллектива, в котором человек находился на работе или по месту его жительства. Всего в республике действовало 826 товарищеских судов.

Судебная реформа продолжилась в феврале 1957 г. Для дальнейшего усиления судебной власти были ликвидированы особые транспортные суды, а рассмотрение подсудных им дел было передано народным судам, краевым и областным судам.

В 60-70-е годы Верховный суд Якутской АССР состоял из 21 человека членов суда и аппарата. Более 85% оперативного состава Верховного суда Якутской АССР имели высшее юридическое образование, лишь два члена суда имели среднее юридическое образование.

В 1960-1980-е г.г. суд принимал активные меры к вовлечению общественности в рассмотрение дел (в заседаниях участвовали общественные защитники и обвинители, народные заседатели, трудовые коллективы брали оступившихся на поруки). Судебная коллегия Верховного суда Якутской АССР в 1960 г. рассмотрела на 123 выездных сессиях 82 уголовных и 92 гражданских дела. Особый интерес у граждан вызывали судебные процессы с участием общественных обвинителей и общественных защитников.

Ранее упраздненное Министерство юстиции возобновило свою работу в 1970 г. и Верховный суд Якутской АССР освободился от исполнения несвойственных ему функций по материальному и иному обеспечению судебных органов. В обязанности созданного Министерства входила разработка предложений и организационное руководство судами при строгом соблюдении принципа независимости судей, проведение выборов судей и народных заседателей, руководство кадровой работой, изучение и обобщение судебной практики, ведение судебной статистики.

31 мая 1978 г. на внеочередной VIII сессии Верховного Совета Якутской АССР девятого созыва принята Конституция Якутской АССР. Верховный суд Якутской АССР провозглашен высшим судебным органом республики, осуществляющий надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов. Верховный суд избирался Верховным Советом Якутской АССР сроком на 5 лет.

Конец 1985 г. и начало 1990-х годов ознаменовались значительными переменами, связанными распадом СССР, некогда могучего и многонационального государства и дальнейшим становлением бывших советских республик в качестве независимых государств. Начался процесс перехода к государству и обществу. Появились новые правовые институты: президентская власть, свободные выборы, частная собственность, приватизация, рыночные отношения, приоритетными стали права и свободы граждан. Требовалась радикальная судебная реформа, которая должна была стать органической частью преобразований государственного механизма страны.

Становление и развитие современной российской судебной системы связано с реализацией Концепции судебной реформы, одобренной постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. В этот период Верховный суд Республики Саха (Якутия) возглавляли А.В. Адрианов (1980-1987 годы), Н.Н. Каратаев (1987-1998 годы), Л.Т. Горева (1999 – 2017 годы).

В 1987 г. Верховный суд Якутской АССР возглавил Николай Нифонтович Каратаев, руководивший им до последних дней своей жизни. Во время его руководства началась реализация судебной реформы. В 90-е годы Верховный суд республики в полной мере ощутил на себе экономические трудности страны. Это период острого дефицита бюджета, упадка экономики, суды испытывали постоянное недофинансирование. Были задержки зарплат, сложности с материальным обеспечением. Между тем экономический кризис напрямую повлиял и на объем работы судов республики. Сокращение штата организаций, банкротство повлекли увеличение в судах исков, связанных с выплатой зарплаты, оспариванием увольнений. Поступало множество дел о взыскании коммунальных платежей, а также исков о предоставлении социальных гарантий, исков к пенсионным органам. Большой вклад в развитие судебной системы республики внес Николай Нифонтович Каратаев. Был назначен председателем Верховного суда Якутской АССР в 1987 г. и работал в этой должности 10 лет, активно воплощал в жизнь Концепцию судебной реформы. Коллеги отмечали, что он был человеком совестливым, душой болел за будущее республики, служил честно и добросовестно, работал не за чины и звания. Обеспечение верховенства закона, укрепления и единства законности стало для него делом чести. Участие Николая Нифонтовича в работе представительных органов власти в качестве депутата Верховного Совета Якутской АССР нескольких созывов свидетельствует о высоком доверии к нему со стороны общественности республики, ее жителей, не раз вверявших ему осуществление властных полномочий от имени народа. Благодаря своим высоконравственным человеческим и гражданским позициям, он всякий раз оправдывал высокое доверие избирателей с большой честью. Его отличали неустанная энергия и твердая вера в необходимость скорейшего и коренного обновления судебного строя. Особо требователен Н.Н. Каратаев был к представителям судейского корпуса и работникам аппаратов судов, когда речь шла о соблюдении установленных законодательством процессуальных сроков осуществления судебного разбирательства, а также о должном уровне качества судебных актов. Пребывание Николая Нифонтовича в должности председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия) совпало с началом проведения судебной реформы в российском государстве. Следует отметить, что Каратаева Н.Н. как руководителя высшей судебной инстанции республики отличали неустанная энергия и твердая вера в необходимость скорейшего и коренного обновления судебного строя. Много жизненных сил было отдано им делу становления судебной власти как таковой - независимой и полноправной. И он неотступно стремился к достижению этой цели: всегда добивался самостоятельности и независимости судей, не позволял никому и сам лично никогда не вмешивался в осуществление правосудия при рассмотрении конкретных уголовных и гражданских дел другими судьями. При этом он считал оказание давления на судью недопустимым и решительно пресекал любые попытки такого рода. Досконально зная судебную деятельность, Николай Нифонтович как никто другой понимал, что осуществление правосудия - это тяжкий труд, требующий максимального напряжения сил, воли, концентрации интеллектуальных способностей и постоянного самосовершенствования, предполагающий, наконец, большие физические нагрузки. Поэтому отношение к судьям у него было очень бережным, он высоко ценил судейские кадры и всегда был готов отстаивать гарантии статуса судей.

Строительство двухэтажного каменного здания Окружного суда началось еще в дореволюционное время – в 1914 году. По этому случаю был отслужен торжественный молебен и заложена доска с изображением царствующего монарха, началом времени постройки и указанием состава строительной комиссии. Строительство вели 16 мастеров-каменщиков, которые были приглашены из разных городов Сибири.

С началом Первой мировой войны строительство суда затянулось. Здание было введено в эксплуатацию лишь в 1917 году. Якутский окружной суд размещался в нем лишь один год, в 1918 году здание было передано Якутскому Совету рабочих и солдатских депутатов, в 1920-е годы - там находился Губревком, в 1930-е гг. – Якутский центральный исполнительный комитет. Здание находится на проспекте Ленина, д. 33 в г. Якутске.

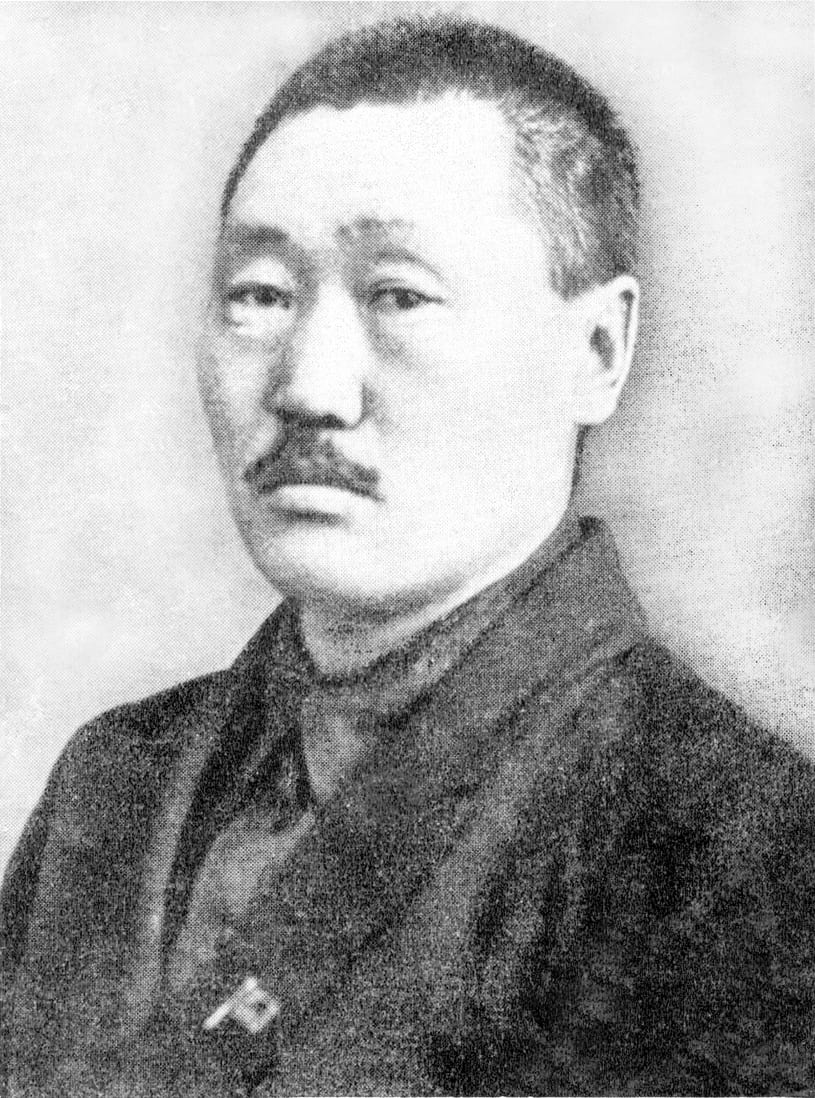

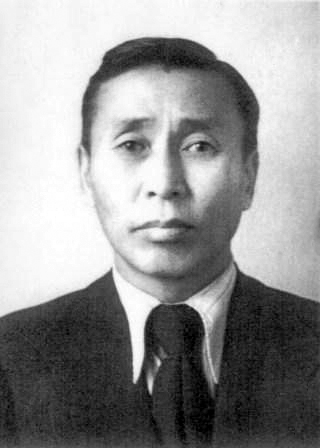

Алексей Дмитриевич Широких родился 18 февраля (1 марта по новому стилю) 1884 г. в Хахсытском наслеге Западно-Кангаласского улуса Якутской области. Родители позаботились о домашнем обучении, где Алексей Дмитриевич получил азы первых практических навыков обучения. В семь лет сел за парту сельского одноклассного приходского училища, осуществляющее неполное начальное образование с трехгодичным сроком обучения. На первой ступени образование было бесплатное.

В августе 1894 г. продолжил образование, поступил в приготовительный класс Якутского реального училища. Он был прилежным и ответственным учеником, это видно из «Ведомости об успехах, прилежании, внимании и поведении ученика» и из «Экзаменационного списка о результатах переводных экзаменов». В реальном училище кроме гуманитарных и математических дисциплин, он овладел немецким и французским языками, приобрел навыки рисования и черчения, учил русский язык и литературу.

На базе училища осуществлялись краткосрочные курсы для учителей начальных и церковно-приходских школ, которые окончил Алексей Дмитриевич. 12 июля 1902 г. он написал прошение инспектору народных училищ Якутской области о назначении его учителем, где он сообщал: «Желая найти себе занятие, наиболее соответствующее моему призванию, покорнейше прошу ваше высокоблагородие назначить меня учителем второго класса Октемского Алексеевского училища. При сем прошении прилагаю аттестат за №234, свидетельство за №253 и метрическое свидетельство за №1646».

1 августа 1902 г. был назначен на должность учителя в Инородное одноклассное училище для всех сословий в селе Октемцы Западно-Хангаласской управы Якутского уезда Якутской области. Затем был назначен заведующим Алексеевского уездного училища, где проработал до 1907 г. Здесь он встретил свою будущую жену Зинаиду Васильевну Неустроеву, 6 июля 1903 г. в Свято-Троицкой церкви села Октемцы состоялось венчание. Она тоже была учительницей в Октемской школе.

В те годы передовые взгляды молодого директора сыграли огромную роль в развитии образования в родном улусе. Он во всем придерживался либерально-демократических взглядов Василия Никифорова.

За годы работы на ниве народного образования, сумел привлечь внимание губернатора и областного правления к проблемам возглавляемого им училища и системы образования в улусе в целом. Кроме того, именно с его деятельностью было связано строительство нового здания Западно-Кангаласского училища в 1911 г.

Алексей Дмитриевич был активным участником общественно-политической жизни Якутии. В 1908 г. он принимал участие в съезде представителей 5 якутских улусов и 4 русских волостей в г. Якутске, организованном по инициативе В.В. Никифорова – Кюлюмнюр. В 1908 г. 21 сентября его избирают письмоводителем улусной управы. В эти годы он обращается Якутскому губернатору о строительство новой школы в Октемцах, которую построили в 1914 г.

В 1909 г. перешел на работу в инородническую управу Западно-Хангаласского улуса. Был назначен почетным попечителем Алексеевского народного училища.

В 1912 г. группа активистов, в числе которых был и Широких А.Д. представили губернатору Якутской области заявление о созыве съезда инородцев. 25 августа 1912 г. к 300-летию царствования дома Романовых в здании Якутской городской думы был проведен съезд инородцев, куда был приглашен и Алексей Дмитриевич, как один из инициаторов созыва съезда.

В 1913 г. он был награжден медалью «В память 300-летия царствования Дома Романовых», которая была учреждена по указу императора Николая II, как служащий на выборной должности.

В 1914 г. вступает в ряды комитета Якутского отдела Российского общества Красного Креста. В 1915 г. семья Широких переехала в Якутск. 7 июня 1915 г. был зачислен в штат Якутской областной управы на должность исполняющего делопроизводителя.

Алексею Дмитриевичу была в 1916 г. пожалована шейная серебряная медаль «За усердие» на Станиславской ленте, как «лицо, обратившее на себя внимание в деле народного образования». В 1916 г. на общем собрании членов Потанинского просветительного общества Алексей Дмитриевич был избран членом правления.

После Февральской революции 1917 г. Алексей Дмитриевич начинает путь государственного деятеля, став комиссаром Временного правительства по Якутскому округу и председателем Якутской уездной управы. В докладе Якутской уездной земской управы за 1918 г. о роли председателя Алексея Дмитриевича Широких в деятельности управы написано: «1 ноября сложил полномочия председатель Якутской уездной земской управы А.Д. Широких, назначенный якутским уездным комиссаром, и должность эта осталась незамещенной. В лице Алексея Дмитриевича управа имела опытного, сведущего, заботливого руководителя, всегда готового прийти на помощь своим сослуживцам и другим, обращающимся к нему лицам своими советами, указаниями и разъяснениями, столь необходимыми для только что зарождающегося земского дела; человека, всем и всегда отстаивавшего интересы земского самоуправления, способствующего укоренению в населении правильного взгляда на роль и значение земства и установлению взаимоотношений между земством, подчиненными им органами и лицами, а также поставленных ведомством».

В 1917-1919 г.г. вместе с ярчайшими представителями якутской национальной интеллигенции А.Д. Широких являлся членом «Якутского национального комитета» и помощником председателя комитета В.В. Никифорова.

В должности управляющего Якутским уездом он пробыл вплоть до прихода к власти большевиков, и, как свидетельствуют документы, развил активную деятельность по налаживанию жизни округа, часто стыкуя работу органов власти и управления непосредственно на местах, совершая длительные поездки по населенным пунктам Якутского округа. По итогам своих поездок писал доклады, в которых описывал жизнь населения в районах Якутии.

В 1920 г. А.Д. Широких был приглашен на службу в отдел юстиции Якутского губернского ревкома в качестве народного судьи 3-го судебного участка, в ведении которого входил и его родной улус. В 1921—1922 г.г. работал инструктором судебно-следственного подотдела и занимался инспекцией работы судебных органов. Документы, которые были составлены им в этот период, раскрывают реальное положение системы судов в Якутии впервые годы Советской власти. Вопросами работы судов Алексей Дмитриевич будет заниматься после в качестве наркома юстиции, а затем - председателя Главного суда Якутской АССР.

В 1922 г. одновременно с работой в отделе юстиции он был назначен председателем Якутского окружного ревкома, а в ноябре 1922 г. - членом Президиума Якутского ревкома. Алексей Дмитриевич принимал самое активное участие в организации и работе I Всеякутского учредительного съезда Советов. Был включен в состав Президиума I Всеякутского съезда Советов, на съезде был избран членом ЯЦИК и назначен первым заместителем председателя ЯЦИК.

1921-1923 г.г. ознаменовались серьезным политическим кризисом в Якутии. Об этом А.Д. Широких писал в 1923 г.:

«О нормальных условиях работы за тот период времени говорить не приходится, если принять во внимание, что тогда не только была нарушена связь с местами, но и, как оказалось впоследствии, многие камеры судебных участков были уничтожены, а судработники частью погибли, частью эвакуировались в другие местности и частью перешли на службу по иным ведомствам. Благодаря такому положению вещей отделу суднадзора пришлось, начиная с конца 1922 г. и вплоть до настоящего времени, напрягать все свои усилия главным образом к восстановлению деятельности судебно-следственных органов на местах, к приведению в порядок делопроизводств их и к замещению пустующих должностей»

Будучи в составе Президиума революционного комитета, а с января 1923 г. и членом ЯЦИК, он как заместитель наркома юстиции и заведующий II отделом Наркомата юстиции принимал деятельное участие в строительстве новой автономной республики.

Новая власть сначала признала профессионализм представителя якутской национальной беспартийной интеллигенции. В 1926-1927 г.г. он занимал должность наркома земледелия, избирался членом ЯЦИК II, III, IV и V съездов. В некоторые периоды в 1923 г. и в 1927 г. исполнял обязанности председателя ЯЦИК. 17 февраля 1926 г. Президиумом ЯЦИК IV созыва был вновь избран председателем Главного суда Якутской АССР. В данной должности он пробыл недолго, 5 апреля 1926 г. был назначен наркомом земледелия Якутской АССР.

Однако, несмотря на свои несомненные заслуги избежать «чистки» Алексею Дмитриевичу Широких не удалось: в 1928 г. по инициативе Рабоче-крестьянской инспекций он был лишен права работать на руководящих должностях и избирательных прав . Восстановлен в избирательных правах 10 октября 1931 г.

В 1932 г. Алексей Дмитриевич Широких умер от болезни.

Он прожил яркую и интересную жизнь, начав свою трудовую деятельность как учитель, но волею судьбы ему пришлось принять участие в поистине исторических событиях во время становления Якутской АССР и формирования судебной системы республики.

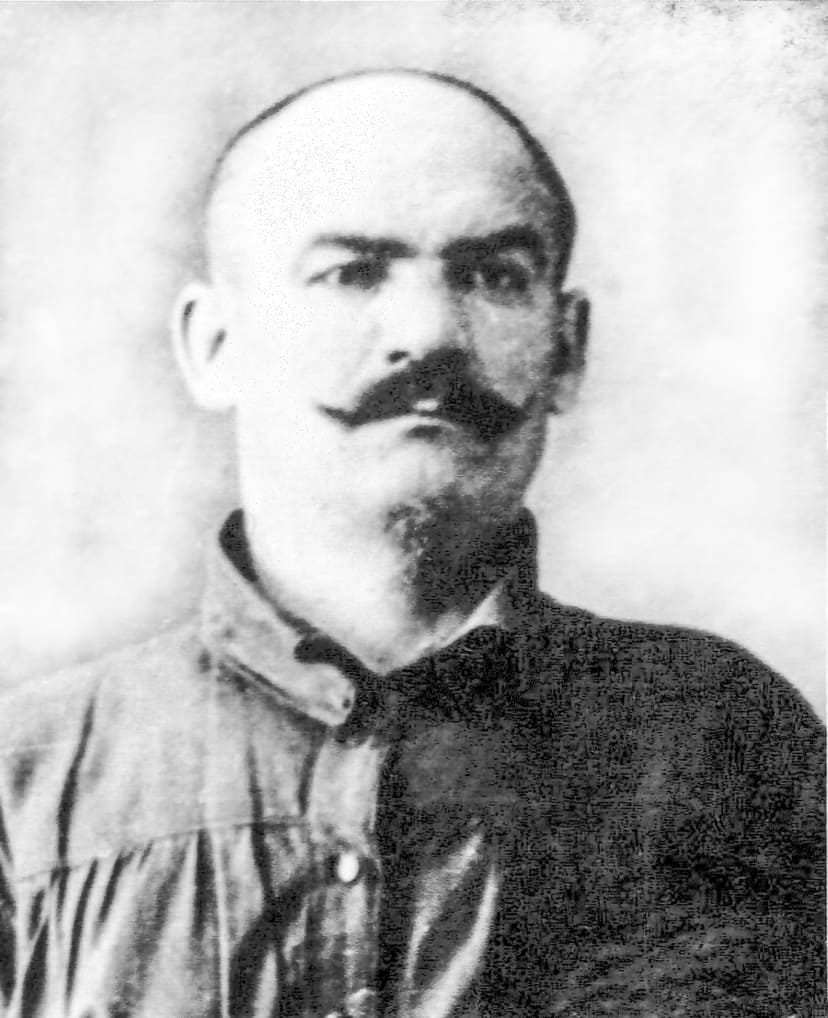

Родился Эдуард Иванович 18 октября 1896 г. в Лифляндской губернии, в многодетной семье безземельного латышского крестьянина. В 1911 г. окончил волостную школу и 2 курса приходского училища. В 1916 г. был призван в царскую армию и служил в 172-м пехотном, позднее в Латышском стрелковом полку. В период февральской революции находился на лечении в Петроградском госпитале. Вернувшись на родину, вступил в РКП (б), был избран членом волостного Совета батрацких и безземельных депутатов Терпейского волисполкома, участвовал в партийной работе.

В конце 1917 г. был избран делегатом Вселатвийской партийной конференции и Вселатвийского съезда Советов. Выехал в Россию, в Перми вступил в Красную Армию. В октябре 1918 г. направлен в Москву на курсы при бюро военных комиссаров. После окончания учебы работал секретарем Орловского гарнизонного комотдела РКП (б). Во время наступления генерала А. И. Деникина на г. Орел Эдуард Иванович участвовал в боях в составе 492-го пехотного полка в качестве военного комиссара роты. Был заместителем начальника Ставропольского территориального полкового округа по политической части. Демобилизован в ноябре 1921 г., после чего назначен заведующим Ставропольского губернского отдела юстиции. Позднее стал заместителем председателя Витебского губревтрибунала, а после реорганизации назначен заместителем председателя Витебского Губсуда.

В 1924 г. его командировали в Белоруссию, где он исполнял обязанности заместитель председателя Главсуда, прокурора и зам. наркома юстиции республики.

С 1925-1926 г.г. был председателем Главсуда Якутской АССР. В должности Эдуард Иванович Домбург служил два года, причем, по мнению руководителей республики, с поставленными задачами он справился: деятельность Главсуда в период с 1924 г. по 1926 г. была признана удовлетворительной.

С 1927-1928 г.г. заместитель Орловского губернского прокурора.

В 1929 г. окончил Московские высшие юридические курсы, работал председателем Хабаровского и Приморского краевых судов, затем переведен в Саратов, где назначен председателем спецколлегии и заместителем председателя краевого суда. В ноябре 1935 г. последовал очередной перевод — в Челябинск. В декабре 1935 г. он утверждается председателем Челябинского областного суда. Под его руководством была проведена содержательная работа по подготовке кадров народных судей и комплектованию судебных органов, работали юридическая школа, 6 - месячные курсы по переподготовке судебных работников. Однако в конце 1937 г. по итогам проверки работы облсуда и в частности работы спецколлегии наркоматом юстиции, Домбург был снят с должности, исключен из партии. Якобы Домбург «давал прямую установку судам на снижение репрессий контрреволюционным элементам». На него и на председателя спецколлегии П.И. Копотова прокуратурой РСФСР было возбуждено уголовное дело по обвинению во вредительстве в органах юстиции. В июле 1938 г. Домбург был арестован сотрудниками УНКВД по Челябинской области как «враг народа», «участник правотроцкистской организации». А в 1940 г. трибуналом Уральского военного округа были осуждены уже руководители того УНКВД, которое пару лет назад расследовало дело Домбурга, за производство незаконных и необоснованных арестов советских граждан, применение «преступных и провокационных методов следствия». Дело Домбурга после вмешательства в расследование военных юристов прекратили, бывший председатель Челябинского областного суда был освобожден из следственной тюрьмы в июне 1941 г. После освобождения заведовал юридической консультацией. Избирался членом президиума областной коллегии адвокатов.

В годы Великой отечественной войны он заведовал юридической консультацией, с декабря 1943 по март 1944 г находился в Красной армии, демобилизован по болезни, продолжил работу в коллегии адвокатов. В феврале 1945 г. приказом наркома юстиции СССР откомандирован на работу в Латвийскую ССР.

Эдуард Иванович скончался в Риге 6 ноября 1946 г. и похоронен на Рижском кладбище.

Родился во 2-м Октемском наслеге Западно-Кангаласского улуса Якутской АССР в 1886 г. До 1899 г. воспитывался среди тунгусов Амурской области, где родители будущего председателя Главсуда работали на приисках Ниманской золотодобывающей компании. Когда Федоту Ефимовичу было 5 лет, на приисках умер его отец.

В 1900 г. мать и сын возвращаются в родной наслег, но в школу подростка не приняли из-за возраста, на тот момент ему было уже 13 лет. Именно это обстоятельство вынудило семью покинуть дом и переехать в Якутск. В городе он стал получать домашнее образование, а репетитором у него был ссыльный социал-демократа Лев Всеволодович Теслер. Юрист Теслер попал в Якутию за свои политические взгляды, был членом Первого съезда РСДРП, входил в киевский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Арестован и после 2 лет проведенных в Петропавловской крепости был выслан на 8 лет в Якутию.

В феврале 1904 г. домашнее обучение Федора Кузьмина было прервано «Романовским протестом». Это был вооруженный протест политических ссыльных, которые 18 февраля забаррикадировались в доме Романова, который находился на ул. Портовской (позднее ул. Романовка, а с 1943 г. – ул. Ярославского), именно там проживал учитель Кузьмина – Теслер, и выдвинули требования на имя якутского губернатора: немедленное возвращение по завершении срока ссылки за казенный счет; отмена наказаний за самовольные отлучки; отмена циркулярного распоряжения иркутского губернатора П.И. Кутайсова, запрещавшего свидания с товарищами по пути следования от Иркутска до Якутска и отправка в Верхоянск и на Колыму за малейшие провинности; гарантии личной неприкосновенности лиц, заявивших этот протест.

Во время обстрела был убит Ю.П. Матлахов, ранены И.Г. Хацкелевич, А.П. Медяник и А.А. Костюшко-Валюжанич. Осада длилась 18 дней, тогда впервые в Якутии был водружен красный флаг. 7 марта 1904 г. протестанты приняли решение о добровольной сдаче. Дело «Романовцев» слушалось в Якутском окружном суде и 8 августа 1904 г. все участники были приговорены к 12 годам каторжных работ. Вместе со всеми участниками был арестован и Л.В. Теслер, отбывал наказание в Александровском централе и освобожден по амнистии в 1905 г.

После ареста учителя Ф.Е. Кузьмин не смог продолжать обучение и по рекомендации Э.К. Пекарского поступил писцом в Якутское Окружное Полицейское Управление, с окладом жалования в 3 рубля, прослужил там около года. В 1905 г. переехал в свой улус, где работал сельским писарем и переписчиком при Западно-Кангаласской Инородной Управе, оклад за две должности был у него 10 рублей, состоял на службе до 1917 г.

После упразднения системы улусного Управления был избран членом улусного комитета общественной безопасности и делегирован в Якутский Областной комитет. В июле 1917 г. был назначен начальником Западно-Кангаласской Волостной милиции и прослужил в должности до 15 января 1920 г. В марте 1920 г. назначен инструктором по организации потребительских коммун, а в апреле был избран председателем Западно-Кангаласского Исполкома. 5 мая 1920 г. назначен Волостным военным комиссаром. В июле 1920 г. Исполком был реорганизован в Волревком и должность переименована в Военкома волости, служил он в этой должности до 1 ноября 1920 г. Тогда же, в августе 1920 г. был назначен народным судьей 2 участка Якутского округа в Намский улус. Однако приступить к работе вовремя не смог, потому что Губвоенком не освободили от занимаемой должности. Приступил к работе народного судьи лишь 1 декабря 1920 г. и прослужил до 1 мая 1921 г. Во время работы организовал в Намском улусе ячейку Р.К.П. и руководил ее работой в качестве секретаря и председателя. После работал в родном Западно-Кангаласском улусе народным судьей 3 участка. В 1921 г. назначен на должность Предволревкома, там же организовал работу ячейки Р.К.П. Успешно проводил в улусе продналоговую кампанию, это отмечалось на Уездном съезде ревкомов-налогового отдела Продкома.

В разгар партийной и общественной работы в 1921 г. был арестован по «делу Намского контрреволюционного заговора» и помещен в Домзак. После освобождения 1 сентября 1922 г. назначен секретарем Совнарсуда Якутской АССР, а 1 ноября 1922 г. назначен судьей города Якутска .

Руководил Главсудом Якутской АССР несколько месяцев с 26 октября 1926 г., арестован 20 января 1933 г. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ от 8 июня 1933 г. по обвинению по ст.ст.19, 58-8, 58-10 Уголовного кодекса РСФСР, несколько лет находился под арестом, освобожден решением НВКД .

С 4 июля 1936 г. работал экономистом - плановиком в отделе Хлебопечения Якутторга. Был делегатом III, IV, VI Всеякутских съездов Советов. Реабилитирован 22 апреля 1991 г. Был жена и имел одного сына, который в начале Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной Армии.

К сожалению, дата смерти Федота Ефимовича Кузьмина неизвестна.

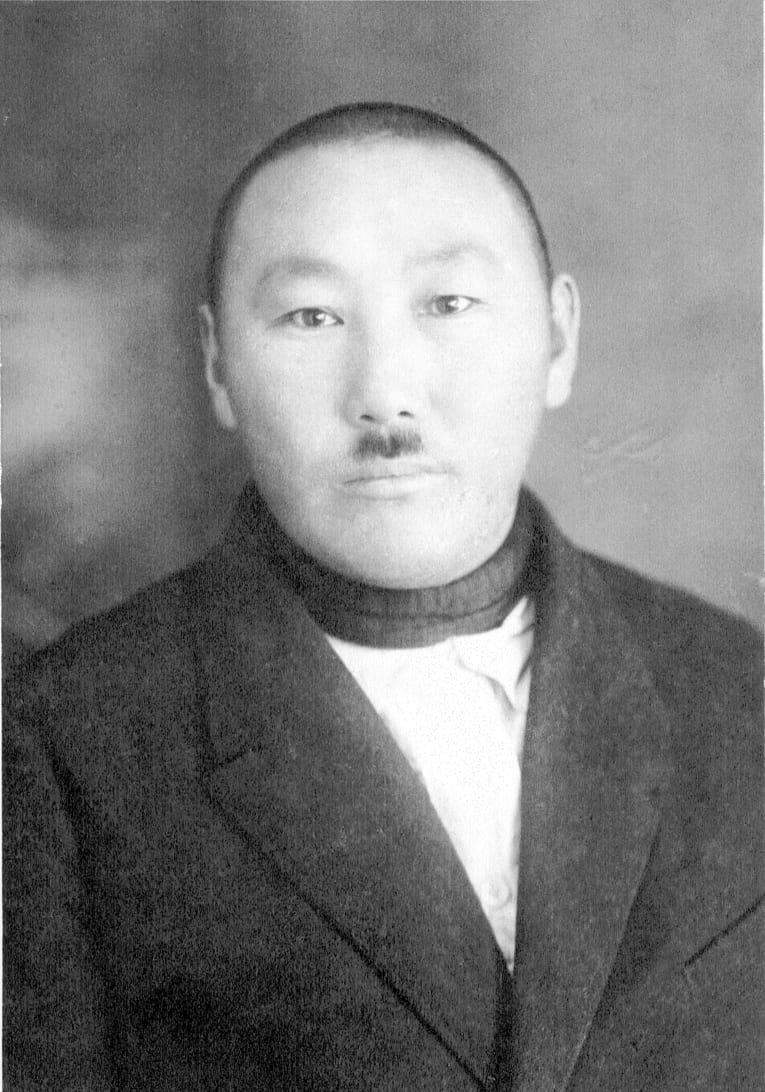

Родился Виктор Георгиевич Николаев в ноябре 1886 г. в 1-й Жемконском наслеге Таттинского улуса в семье инородцев.

В 1906 г. окончил Якутское реальное училище. После учился в военно-медицинской академии в городе Санкт-Петербург, но не закончил. После он поступил в Киевский медицинский университет, однако, проучился всего лишь 2 курса, а потом поступил в Киевский юридический университет, который окончил в 1916 г.

С 1916 по 1920 г.г. работал в министерстве земледелия Наркома РСФСР в Саратове. В ноябре 1920 г. назначен заведующим демографической секцией отдела Губстатбюро г. Саратов. Далее с сентября 1920 г. по июль 1921 г. работает в Оренбурге в Краевом комитете государственных сооружений Киргизской Республики. С июля 1921 по 1922 г.г. Виктор Георгиевич заведует отделом.

С 1922 - 1923 г.г. юрисконсульт представительства Якутской АССР в Москве.

В 1923-1924 г.г. работает в Якутске юрисконсультом в народном комиссариате торговли и промышленности Якутской АССР.

В 1924-1929 г.г. член Главсуда Якутской АССР, заместитель председателя по гражданским делам.

В 1926 г. назначен председателем Главного суда Якутской АССР.

С 1929 по 1939 г.г. - юрисконсульт общества «Якутгосторг».

5 ноября 1929 г. был арестован, 4 ноября 1930 г. осужден тройкой при ЯОГПУ по ст.ст.17, 58-2 Уголовного кодекса РСФСР. Приговором суда выслан в Нарымский край на 3 года . Реабилитирован 13 июня 1989 г.

После освобождения в 1942-1943 г.г работал юрисконсультом «Якутзолотоснаб».

Виктор Георгиевич Николаев умер 5 апреля 1948 г.

Родился 1897 г. в 1-м Жулейском наслеге Ботурусского улуса (ныне Таттинский район) в семье рабочего, отбывавшего каторжные работы за военное преступление. Рано потерял отца, детей раздали на воспитание.

Петр Павлович воспитывался в семье чернорабочего якута из Намского улуса Егорова Николая, который постоянно жил и работал поденно и по найму в Якутске. Видя у своего воспитанника стремление к учебе, Николай Егоров определил в 1907 г. его в церковно-приходскую школу. Жизнь сироты была тяжелая, был вынужден с 10 лет во время каникул работать на кирпичном заводе, а к 12 годам считался уже неплохим формовщиком кирпичей. За сезон зарабатывал 60 рублей и потом жил на эти деньги до следующей подработки.

В 1915 г. окончил Якутскую второклассную учительскую школу, в это время уже умер его опекун – Николай Егоров. А в следующем году Петр Павлович был мобилизован на военную службу и направлен в Иркутск, в 12 Симбирский стрелковый полк. После 5 месяцев службы направлен на краткосрочную учебу командиров и в качестве унтер-офицера его направили на Рижский фронт, где он застал Февральскую рево¬люцию. Накануне октябрьских событий с эшелоном солдат-фронтовиков он попадает в Петроград, участвует в июльской демонстрации и в штурме Зимнего дворца.

Петр Павлович участник гражданской войны в Иркутской губернии.

Весной 1918 г. возвращается в Якутск. Организует «союз бывших фронтовиков», в котором ведет революционную пропаганду. В июле 1918 г. исполком Совета рабочих депутатов направляет Петра Кочнева уполномоченным по организации советской власти на севере (в Жиганске и Булуне). Во время колчаковщины сидел в тюрьме, после освобождения принимает участие в декабрьском перевороте в г. Якутске. Летом 1920 г. возглавляет экспедицию советских работников в северные районы Якутии. В 1920-1925 гг. работает в органах ВЧК-ОГПУ, участвует в подавлении антисоветских выступлений.

С 1925 г. - на различных ответственных должностях: народный комиссар труда Якутской АССР, заместитель наркома рабоче-крестьянской инспекции, прокурор республики, нарком юстиции, заместитель председателя СНК Якутской АССР.